生态修复下的本地种子与苗木供应

你是否想过,你周围的行道树、森林公园中的植物本来并不属于这片土地?

甚至,它们来自于对同一棵树的“克隆”?

刘艾就职于可持续发展领域某咨询机构,为具有生物多样性保护需求的企事业单位提供“绿化优化”建议。在她制作的报告中,“尽可能种植包含更多物种的本地植物”是核心思想,但是这样的建议报告往往在施工环节无法落地。

“施工单位根本无法从苗圃中买到这些本地植物。”她道出了其中的原因,并且这一原因早已不是行业内的秘密。有可持续发展愿景的企业希望通过实际的行为来改善自有的绿色空间中的生物多样性,或是某些生产中有毁林风险的企业希望通过造林来进行碳补偿、矿山复绿,有责任心的设计师有心将更多本地的乡土物种融入景观规划中,奈何到头来只是纸上谈兵,根本找不到供应相应植物材料的苗圃来将方案落地。最终只能购买能够买到的“园林景观物种”,它们往往并非本地的“乡土物种”,且栽培方式中损失了大量生物多样性,让很多原本想要助力生态系统恢复的“善举”成为另一种形式的生态破坏。

乡土植物,是在没有人为影响的条件下,经过长期物种选择与演替后,对特定地区生态环境具有高度适应性的自然植物区系的总称,过去随处可见。但随着人类活动的频繁干扰,不可持续的农业生产与城市化进程破坏了这些物种的自然生境,它们也就逐渐淡出了人们的生活范围。再加上城市(与一些乡村)建设中的绿化往往采用苗圃中人工栽培的景观物种,它们便在绿化及其养护的过程中被作为“杂草”“野花”“野树”清理掉,有些甚至沦为濒危物种。也正因为此,我们眼中的城市或“美丽乡村”,多少有些千篇一律。

城市公园常见的人工草坪与绿化,看上去干净整齐,但却无法为野生动物提供足够的食物和栖息地。(图片来源 / 网络)

城市公园常见的人工草坪与绿化,看上去干净整齐,但却无法为野生动物提供足够的食物和栖息地。(图片来源 / 网络)

如果城市绿化设计的植物群落结构不合理,需要更高人工成本的维护方式。(图片来源 / 网络)

不仅人居环境如此,许多以次生林、人工林为主的森林公园也面临同样的问题。由于植物材料并非乡土物种且生物多样性低下,这样的“森林”并不能为野生动物提供合适的栖息地,无法具备自然群落的结构与功能,在气候变化面前稳定性与韧性较差,易导致物种入侵,改变土壤性状,进而进一步加剧生态风险。

传统造林方式通常植物选择较为单一,未能构成合理的群落结构,导致林下生物多样性降低,图为某森林公园中的香樟纯林。(图片来源 / 网络)

不合理的城市绿化方式加剧了入侵物种泛滥。例如上图,加拿大一枝黄花等外来入侵物种在城市中广泛分布。(图片来源 / 网络)

不合理的城市绿化方式加剧了入侵物种泛滥。例如上图,加拿大一枝黄花等外来入侵物种在城市中广泛分布。(图片来源 / 网络)

当下,气候变化促进了全球对于生物多样性与生态系统恢复的重视。联合国将2020年至2030年的“十年倡议”设定为“生态系统恢复十年倡议”;正在召开的COP15也在商讨2030年前的全球生态系统恢复面积/比例。在中国,山水林田湖草沙系统治理被置于国土空间规划转型的核心位置与未来方向;2020年8月印发了《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》,对生态修复事业予以规导。无论是何种语境下的生态系统恢复,其基础均是所采用的植物材料——种子与苗木。

以森林为例,《全国国土绿化规划纲要(2022-2030年)》提出“十四五”期间,全国规划完成造林种草等国土绿化5亿亩,治理沙化土地面积1亿亩。国家林草局国有林场和种苗管理司据此测算,全国每年人工造林和退化林修复任务约3400万亩左右,约需要各类苗木40多亿株。——如此庞大的需求量,在尚未准备充分的种苗行业现况下,真的能支撑起中国的国土空间生态修复战略吗?

亟待变革的苗木产业

彭宇深就职于长三角某苗木公司,负责城市绿化的苗木扩繁。公司员工约50人,在江浙两省多个苗圃中拥有5000-6000万株不同规格的苗木。

在彭宇深眼中,做苗圃主要考虑的是统一性,考虑生物多样性反而对销售有影响。并且由于现在大多数“城市森林”“美丽乡村”的管理思路还停留在营造“园林景观”的惯性上,苗圃生产也往往更偏向于追求植物的“美观”“好看”,生态问题几乎不在其考虑范畴之内。“苗圃都是做能赚钱的品种,也就是园林绿化上会用到且用量大的品种。很少见的品种不会去做,因为没有施工单位会采购。”

正因为此,商业化的苗圃的生产方式便也追求“化繁为简”,不仅完全不考虑生产不同地区的乡土植物,其扩繁培育的大多数植物甚至并非来自种子播种的“实生苗”,而是扦插或组织培养而来。这样的生产方式是为了尽最大可能保留母本性状,即所谓的“克隆”(无性繁殖)。如此,同一苗圃生产的成千上万的某种植物,往往可能来自同一株母本,遗传多样性极低。在应用上违背了自然规律与生态伦理,并且大大增加了在病虫害影响下全军覆没的风险。

“播种(实生苗)的话,杂交的可能性很大,后代会有很多变化。”彭宇深谈到苗圃不愿用种子播种的原因。绝大多数苗圃播种只在有限的情况下,如生产某些无法扦插的植物,培育新的园艺品种,或是产生嫁接用的砧木。

“常见的乔木品种一般是种子播种的实生苗。”但是,这些播种种子往往无法追溯来源,并且极有可能来自有限几棵树木。一般来说,大苗圃会在自己种的乔木结籽后采收,因此种子的基因仅来自于该苗圃的植物。由于乔木开花结果需要很长时间,很多小苗圃无法等待,因此也会去野外采集种子,但种子的来源也很单一,仅限于某个采集地点,过程中不会考虑对采集地造成的生态风险以及种子的遗传多样性。

虽然有些施工单位采购苗木会需要提供产地检疫信息,体现苗木的产地、品种、购买数量等信息,但这些信息的提供并不具有强制性,并且这里的“产地”通常指苗木的生产地,而非其种子的来源地,从种源溯源的角度来说帮助有限,且存在造假的可能性。

“苗圃一般不考虑遗传多样性,除非需要培育新品种。但这方面也主要由科研院校与育种企业来承担,苗圃一般不会去培育新品种,因为周期太长,而且很可能不成功”。

据悉,目前在长三角地区,上海的上房园艺有限公司与浙江嘉善县笠歌生态科技有限公司正在收集该区域的乡土植物。但正如彭宇深所言,他们收集的目的是为了商业性的园艺应用,生态修复不是其目的。

在2022年11月由国家林草局国有林场和种苗管理司发布的《2023年度全国苗木供需分析报告》中,罗列了中国各地区的苗木供需状况、需求预测与供需分析。以华东地区为例,该报告显示用苗量较大的树种(如下图),大多为园艺种和外来种,华东地区的乡土植物较少,更遑论这些植物材料的遗传多样性状况。

若要应用于生态修复,苗木产业任重道远,亟待变革。

华东地区用苗量较大的树种价格表。(图片来源/国家林草局国有林场和种苗管理司《2023年度全国苗木供需分析报告》)

什么是真正的“生态系统恢复”?

2010年,联合国制定了2011-2020年生物多样性目标,即“爱知目标”。其中“目标15”涉及“生态系统恢复”——“到2020 年,通过保护与恢复措施,使生态系统韧性和生物多样性对碳汇的贡献得到提升,实现途径是保护与恢复,包括恢复至少15%的退化生态系统,以提升对减缓和适应气候变化以及防治荒漠化的贡献”。

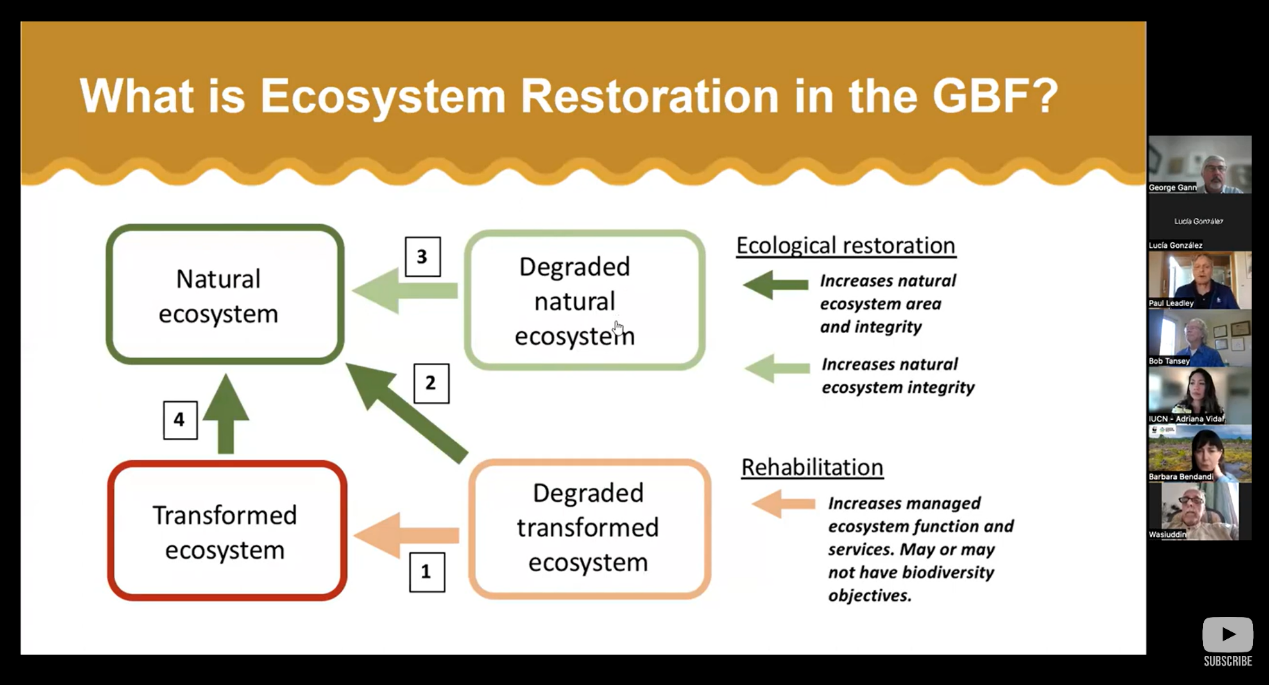

十年过去了,这一目标与其他爱知目标一样,均没有得以实现。而近期举行的第15次《生物多样性公约》缔约方大会(COP15)被寄望力挽狂澜,形成一个至2030年能制止与扭转生物多样性丧失并恢复退化的生态系统的全球框架——《2020年后全球生物多样性框架》(the Post 2020 Global Biodiversity Framework, GBF)。其中“目标2”涉及“生态系统恢复”,力图在“爱知目标”目标15的基础上进行补救,而其内容长期在各缔约方间争执不下。

目前主流评价认为,“爱知目标”目标15的失败的原因之一,是没有对“生态系统恢复”与“生态系统退化”的概念做出明确的定义。怎样的生态系统属于退化?怎样的生态系统管理干预措施属于生态系统恢复?被种满了不合适的植物材料(如园林景观绿化物种)的人工改造过的生态系统,算生态系统退化还是生态系统恢复?……如果不能充分回答这一问题,无论在GBF目标2中设定多大面积/比例的全球生态系统恢复目标,都可能会被“错误”的操作方式引向退化。这些错误的操作方式包括随意植树(random tree planting)、人为改变生态系统性质(ecosystem replacement),等等。

根据联合国环境规划署(UNEP)的定义,广义的“生态系统恢复”(ecosystem restoration)是“一个扭转生态系统(如大地景观、湖泊和海洋)退化,以恢复其生态功能的过程;换言之,提高生态系统的生产力和承载力以满足社会的需求。可以通过允许被过度开发的生态系统进行自然再生或种植树木与其他植物来实现”。这事实上包含了非常广泛的生态系统管理干预措施。根据生态修复协会(Society for Ecological Restoration,SER)对该概念的界定,生态系统恢复至少包含四类不同程度的生态系统管理干预措施(如下图),从恢复程度由低至高排列,分为降低影响(reduced impacts)、整治(remediation)、复原(rehabilitation)、生态修复(ecological restoration)。其中,“生态修复”(ecological restoration)是最高水平的生态系统恢复行为,目标在于将指定区域完全(或部分)恢复到没有发生退化前的状态。而其他生态系统管理干预措施则并未要求将指定区域恢复成退化前的状态。

四类不同程度的生态系统管理干预措施虽然都属于“生态系统恢复”,但恢复的目标并不相同。(图片来源 / SER官方网站)

主流学术界呼吁将“生态修复”(ecological restoration)这一最高水平的恢复行为定义为GBF目标2中的“生态系统恢复”(ecosystem restoration)词条。这是因为如果仅仅是进行“复原”(rehabilitation)行为,例如种植了不合适的植物材料,仅考虑增加被管理的生态系统功能与服务,将会造成生态系统被人为转变(transformed ecosystem),改变栖息地环境,这并不是有利于生物多样性的做法。因为设定这一目标的目的在于促进全球“增加自然生态系统的面积及其完整性、恢复力、连通性”,指向的是恢复成自然生态系统(natural ecosystem),而非人工痕迹过大的“绿化”。

以上截图来自2022年9月由世界自然基金会(WWF)、世界自然保护联盟(IUCN)和粮农组织(FAO)共同组织的线上会议——“联合国生态系统恢复十年倡议学习会议:《2020年后全球生物多样性框架》中的生态系统恢复”。会议讨论了《2020年后全球生物多样性框架》制定过程中的争议,从学术界的角度阐明了对“生态系统恢复”定义的观点,认为只有最高级别的“生态修复”(ecological restoration)才涉及生物多样性保护。

而只有真正意识到什么是有利于保护生物多样性的“生态系统恢复”,人们才会重视所应用的苗木与种子的来源,也将必然呼唤对这一产业全方位的变革。

从残存自然生境下的野生种子采集与育苗开始

城市荒野工作室是一家位于上海的从事华东地区生态修复研究与实践的社会企业。由于在修复项目中无法买到合适的植物材料,他们踏上了从上海现有的残存自然生境下收集种子并自行育苗的道路。

城市荒野工作室工作者采集攀倒甑种子。(图片来源 / 城市荒野工作室)

城市荒野工作室工作者采集攀倒甑种子。(图片来源 / 城市荒野工作室)

除了应用于生态修复项目,城市荒野工作室的创始人郭陶然认为,有必要收集在城市化区域残存的植物个体的种子,以保留这一区域的遗传多样性。目前对于农业老品种的保育正在各地酝酿,而针对林业的种子遗传多样性的保护似乎仅停留在自然保护地,高度城市化而生境破碎的区域(如上海)也有必要保留它残存生境下的野生种质资源,并在合适的生态修复项目上合理应用。

每年到了种子成熟季节,城市荒野工作室会针对一年生、多年生植物的种子进行两次以上的收集;对于同一野生种群的种子,每年进行一次收集。目前已收集到野生的一年生草本植物种子46种,多年生草本植物种子38种,乔灌木种子23种。

城市荒野工作室采集到的乡土植物种子。(图片来源 / 城市荒野工作室)

在上海进行野生种子采集并不容易。由于城市化区域的同一物种可能有不同的产地来源,对于同一个物种的种子,城市荒野工作室尽量选择在上海不同区域进行采集。考虑到人工绿化可能携带外地种子进入城市,他们选择优先采集人为干扰较少、历史上明确有该物种分布的区域的野生种子。这样的做法,是为了尽可能保留更高遗传多样性的种子样本。

根据Basey et al. (2015)发表于《乡土植物》(Native Plants)期刊的一篇论文《生产用于修复的乡土植物材料:收集与维护遗传多样性的10条规则》(Producing native plant materials for restoration: 10 rules to collect and maintain genetic diversity),种子采集应该从“场地选择”就开始融入对遗传多样性以及场地生态伦理的重视。除了要选择与生态修复场地环境条件相似的场地,每次采集种子都应保留其详细位置信息(如物种鉴定、来源位置及其场地条件),以便后续追溯。同时应考虑从一些“丑陋”的场地、极端条件或已经历一年生长条件较差的场地收集种子,以便用于类似情况下的修复项目场地。所谓“丑陋”的场地,即极端土壤条件(盐碱化、重金属、沙漠化)或在恶劣的种植条件下存在了数年的场地,这些场地或许拥有独特的遗传多样性,更能抵抗如放牧、入侵物种竞争、干旱等极端条件,所收集的种子或许更适合用于修复已经退化的生态系统。

由于大种群往往比小种群具有更高的遗传多样性,因此从拥有大种群的场地采集种子也非常重要。上述论文认为,少于100个可繁殖个体的种群易发生基因漂移的负面影响;而更大的种群(如大于1000个个体)则不容易发生基因漂移,更容易维持适应性强的遗传多样性。在采集种子时还应考虑采集场地的生态伦理问题,因此若场地可以提供足够的植物种子,采集量应不超过其20%。否则,持续多年大量采集可能导致该场地该种群灭绝,引发生态风险。

这样精细的要求很难在上海这样的城市化环境下得以实现。高度城市化地区的濒危植物本身就不存在大种群,有些植物仅能在野外找到一株,抢救性地采集它们的种子是无法兼顾遗传多样性的。郭陶然透露,龙舌草(Ottelia alismoides)过去是上海湿地相对常见的乡土物种,其生境是清澈的流动的小溪、沟渠,但由于城市里小溪消失了,农村也将沟渠硬质化,导致该物种在上海几乎绝迹。城市荒野工作室一开始仅在青浦区岑卜村的灌溉渠中找到了一棵,后来又在周围邻近的村落找到了十棵,但这十棵全长在一起,因此极有可能是由同一棵繁殖而来,因此它们的遗传多样性不会很高。“因为野生植物的生境被破坏了,有些植物或许只剩一棵,所以能找到就算运气好”。

龙舌草(Ottelia alismoides),目前已成为国家二级保护植物。采集后,为城市荒野工作室在小微湿地修复项目中繁育。(图片来源 / 城市荒野工作室)

龙舌草(Ottelia alismoides),目前已成为国家二级保护植物。采集后,为城市荒野工作室在小微湿地修复项目中繁育。(图片来源 / 城市荒野工作室)

城市荒野工作室采集到的龙舌草的来源——上海青浦区。龙舌草生长在农田灌溉土渠内,这样的生境往往被人为破坏。(图片来源 / 城市荒野工作室)

城市荒野工作室采集到的龙舌草的来源——上海青浦区。龙舌草生长在农田灌溉土渠内,这样的生境往往被人为破坏。(图片来源 / 城市荒野工作室)

采集种子后,还要将种子进行清洗、储存、育苗等步骤,才能用于生态修复项目上。根据上述论文的要求,每一环节都应注意遗传多样性的维护。在种子清洗环节,应防止清洗过程中无意或有意剔除一些“特殊”的种子,如太大或太小的种子可能会被当作垃圾扔掉,而种子的大小与遗传多样性有密切的关系。在种子储存环节,应针对正储型种子与异储型种子选择合适的温度、适度等储存条件。在种子育苗与栽培环节,首先应尽可能保存不同时间发芽的种子。种子的发芽时间对遗传多样性的保护很重要,这是因为种子发芽时间与条件的差异是植物的一种“两头下注”的策略,来保证后代中能有一部分在季节性波动与微生境差异中存活。例如,早发芽的植物往往对于晚春的霜寒更为敏感,如果能存活,它们会比晚发芽的植物长得更大也更有竞争力,因此不应在发芽时间上损失遗传多样性。其次,要减少栽培条件对植物造成的影响。栽培条件和野生条件是有差异的,有些植物个体会对栽培条件表现出更好的适应性,其后代会背离野生祖先的一些特质,包括种子保持、增长的果实与种子的大小、植株高度的改变、抗病性、繁殖策略甚至二次代谢物的改变。这种栽培条件下的驯化现象导致的遗传多样性损失,并不利于这些苗木被用于野外的生态修复项目上。此外,应尽量减少意外杂交,通过时间或空间分离避免不同种子批次间的异花授粉。

这些要求在城市荒野工作室的实践中,受到了人手与场地不足的限制。“我们确实剔除了特殊的、比较小的种子。播种以后优先使用了早发芽的种子,而没有使用晚发芽的种子。因为比如1000粒种子发芽了600粒,育苗盆已经满了,只能把这些植物先移走。那些还没有发芽的种子,埋在土中,肉眼看不见,就被扔掉了。这种情况其实是可以避免的,但是要花钱花人力去做。因为剩下的种子很可能大部分是不能发芽的,但是需要保存这些土壤再去种植,花几个月时间,然后可能只发芽了几棵,再把这几棵植物收集起来,是很麻烦的事情”。

城市荒野工作室的乡土植物播种育苗现场。(图片来源 / 城市荒野工作室)

虽然上述论文认为,只需间隔100米以上便能避免动物授粉,间隔200米以上便能避免风力授粉而产生的杂交。但郭陶然认为这样的距离是不够的,应当将不同地点采集的种子都分开在不同地区建立苗圃种植,实现授粉隔离。而实际情况是,小体量的生态修复机构实在没有精力与人手去承担这些工作;城市化地区残存自然生境的野生种子量很小,也不适合专门分开种植。

野生种子保存的大头还在于国家建立的种质库。2009年,中国西南野生生物种质资源库在中科院昆明植物研究所建成,用于保存中国的种质资源及进行相关研究。其中主要包括种子库、植物离体种质库、DNA库、微生物种子库、动物种质库、信息中心和植物种质资源圃;同时建立了研究中心,专攻种子生物学、植物基因组学和保护生物学等领域。这是中国野生种质资源与生物多样性保护的诺亚方舟,储存在这里的全国各地的种子均带有清晰的地理坐标,可供溯源。不过,目前它们仅是存放在种质库中服务于科学研究,并没有投入到生态系统恢复的应用。

如果未来能由种质库提供合适的植物材料,与种苗产业链及最终端的生态修复实体形成合作,或许可以解决一些小体量的生态修复机构自行承担种子的采集、清洗、储存、苗圃建设与育苗以及相关的科研工作的局面,同时也让修复工作可以往更精细化的方向迈进。

生态修复下的种子与苗木供应的国际意识

国际上对于生态修复使用的种子与苗木的来源加以区分的观念,普遍形成时间较晚,基本都在本世纪10年代逐渐出现意识并形成了相应的研究与政策。美国、欧洲与澳大利亚作为世界上少数关注到此问题的国家或地区,普遍在2016至2017年左右出现了一些科研单位基于此问题的行业调查成果,并推动公共部门采取了一定补救措施。

其中,美国的操作最为成熟。由于联邦政府控制了美国中西部11个州约40%的土地,这些土地又经常遭受山林野火、飓风的侵袭,使得联邦政府具有灾后重建中生态系统恢复的刚性需求。过去,由于联邦政府对于所谓“生态系统恢复”的理解有限,没有充分考虑对野生动物栖息地与传粉媒介资源的保护、入侵物种控制等要求,其操作仅停留在以飞机喷洒草籽的水平上,受到各动物保护团体的诟病。此后,由美国内政部土地管理局牵头,资助相关学者对生态修复下的种子与苗木问题进行了一系列研究,并逐渐出台政策以规范该供应链。

2001年,美国内政部土地管理局牵头成立“成功种子计划”(Seeds of Success),旨在为种子库、科研单位、植物材料开发与生态恢复收集各种本地物种和种群进行协调。该计划至少包括了50个非营利机构(主要为植物园),成为了美国土地管理局种子收集的承包商,并已经从超过43个州收集了超过 25000个对常见的用于生态修复的种质。2019年,美国土地管理局定义了这条产业链的7个步骤,即种子收集、评估与开发、田野定植、种子生产、种子认证与采购、种子储存、生态修复。在此基础上,美国政府与科研单位、NGO等多利益相关方正在积极探讨每个步骤中应当如何增加乡土种子与苗木的供应,以提高生态修复的成功率。

在国际行业交流上,目前生态修复领域的国际性行业协会、非营利组织——生态修复协会(SER)发起成立了平行组织——国际基于种子的修复网络(International Network for Seed-Based Restoration, INSR),吸引了全球种苗行业利益相关方的参与和互动;并于2020年8月编制了全球首个生态修复本地种子的规范文件(International principles and standards for native seeds in ecological restoration),作为学术产物发表于SER的期刊《恢复生态学》(Restoration Ecology),为未来服务于生态修复事业的种苗行业的革新奠定了学术理论基础。

事实上,中国也出现了一些林业政策上对苗木多样化的意识。例如,《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》提出,要科学选择绿化树种草种,提倡使用多样化树种,因地制宜营造混交林。一些地方政府也将“乡土植物”提上了日程,如《江苏省林业十四五发展规划》中提到要坚持国土绿化与彩色化、珍贵化、效益化有机结合,把乡土树种摆在突出位置。在北京的雄安新区规划中也要求尽量采用乡土树种或就近苗圃采购。只是从政策意识的转变到引发行业变革之间还有很长的路要走,许多细节仍需要以具体的制度规范下来。例如,即便是从就近苗圃采购植物材料,这些植物材料最初的来源也不一定是本地的,这取决于国家对苗木行业种子来源的追溯措施。或许,将采集种子的任务交给科研单位、NGO、社会企业,将育苗的任务交给苗木公司,是一种可以规避植物材料溯源中出现造假的较合适的方式。

2022年11月19日至23日,中国于安徽省合肥市召开“苗木花卉交易大会”,国家林草局在合肥成立了全国苗木花卉交易信息中心,进一步促进了行业互动与信息交换,并发布了《2023年度全国苗木供需分析报告》与《2023年度全国草种供需分析报告》。相信随着政府与社会各界对生态系统恢复认识的不断深化,生态修复下种苗行业供应链的变革一定会很快到来。

生态修复的未来

在郭陶然眼中,生态修复的前提是要有研究基础与数据的支撑。不同气候类型下的地区应该采取怎样的生态修复措施,采用什么物种,如何构建群落,均需要10年甚至20年长期的研究。

例如,华东地区残存的自然生境是否是退化前的状态是需要推敲的。在选择参照生态系统(ecosystem reference)时,不能仅将修复场地周边的生境样本当作标准来参照,因为它的形成可能是偶然性的。除非这一地区内存在各种各样原始的自然生境,可以从中选择不同的生境进行比较。如果不能满足上述条件,则需要在生态修复的过程中验证不同植物组合的适应性、共生的效果,才能获知应该选用哪些乡土植物,以什么样的比例使用来进行生态修复。

“乡土植物群落中的种间竞争关系十分复杂,而这些竞争关系会直接影响到群落演替的方向,这些问题目前都没有可靠的规律性结论。某一类型的植物组合会产生一种效果,或许另一种组合会产生更好的效果。要排除偶然性,研究出一个片区(如华东)的普遍性。”

真正的生态修复工程,不仅要解决种子与苗木供应链的问题,更应配套相辅相成的基础研究。“政府可以在不同片区设立相应的研究院,给予财政支持。同时不同片区内的高校可以立项研究,与实施生态修复工程的企业合作进行试点项目。”郭陶然认为至少通过十年左右的数据收集,以及场地修复后的成效监测,才能得出具有普遍性的结论,以及形成适宜不同片区的修复方案。

“不仅华东这样高度城市化的区域需要生态修复的实验与研究,甚至很多山区也需要,因为它们大多是次生林、人工林,并不是退化前的生态系统。”

正因为真正意义上的生态修复是一项并不容易成功的事业,避免生态系统退化才显得更为必要。以森林为例,被砍伐的高碳、高生物多样性的古老森林其实并不能为新的“植物造林”所替代,新造的人工林并不能抵消砍伐原始森林带来的损失。

与其事后修复,不如减少破坏。

(应受访者要求,文中刘艾、彭宇深均为化名。)

文/山冰沁